“Las campanas de todo Londres acababan de dar las doce cuando resonó despacio la aldaba de la puerta. Acudí personalmente a la llamada y encontré a un hombre de corta estatura acurrucado contra los pilares del pórtico.

-¿Viene usted de parte del Dr. Jekyll? –le pregunté.

Me respondió que sí con un gesto cohibido y cuando le invité a entrar no hizo caso sin lanzar antes una penetrante mirada hacia atrás, hacia las tinieblas de la plaza. No muy lejos, un guardia paseaba con la linterna encendida: al vislumbrarle, creo que mi visitante se sobresaltó y se apresuró a entrar.

Confieso que todos estos pormenores me impresionaron desagradablemente y que tuve a mano el arma preparada mientras le seguía hacia la luz que brillaba en el consultorio. Allí tuve por fin la oportunidad de verle con claridad. Era la primera vez que le ponía los ojos encima, de eso estaba seguro. Como ya he dicho, era de corta estatura pero lo que me sorprendió fue la espantosa expresión de su rostro, la singular combinación de actividad muscular y aparente debilidad física, y, por último, aunque no en menor grado, la inquietante turbación que provocaba su sola presencia; algo semejante a una rigidez cadavérica, acompañada de una acusada sensación de debilidad en el pulso. En aquel momento lo achaqué a una repugnancia puramente natural, de temperamento, y simplemente me asombré ante lo agudo de los síntomas. Pero desde entonces he hallado motivos suficientes para creer que la causa era mucho más profunda, que se enraizaba en la naturaleza misma del hombre y que respondía a algo mucho más noble que el simple sentimiento del odio.

Desde el primer momento en que había traspasado el umbral de la puerta aquel hombre había despertado en mí una curiosidad malsana. Iba vestido de tal modo que resultaba ridículo; su traje, es un decir, aunque de un tejido sobrio y elegante, le venía enormemente grande allá por donde se mirase. Llevaba los bajos de los pantalones enrollados para evitar arrastrarlos, el talle de la chaqueta le quedaba por debajo de las caderas y el cuello le resbalaba por los hombros. Por raro que parezca, esta extraña indumentaria estuvo lejos de moverme a risa. Muy al contrario, había algo de anormal, de engendro, en la esencia misma de la criatura que tenía ante mis ojos, algo que atraía, asombraba y repelía a la vez: una nueva disparidad que parecía encajar con su personalidad y la reforzaba. De este modo, al interés que provocaba en mí su naturaleza y su carácter, vino a añadirse la curiosidad con respecto a su origen, su vida, su fortuna y la posición que ocupaba en este mundo. Todas estas reflexiones que tanto espacio y tiempo me ha llevado describir desfilaron por mi mente en el espacio de pocos segundos. Animaba sin duda a mi visitante el fuego de una excitación sombría.

-¿Lo tiene? -exclamó-. ¿Lo tiene?

Y tan fuerte era su impaciencia que hasta posó una mano sobre mi brazo tratando de zarandearme. Yo le rechacé al notar en mis venas algo así como un latido helado.

-Caballero -le dije-, olvida usted que no tengo el placer de conocerle. Siéntese, haga el favor.

Para darle ejemplo, me instalé yo mismo en mi sillón acostumbrado y traté de adoptar la actitud que habría mostrado con cualquiera de mis pacientes hasta el grado que me lo permitía lo avanzado de la hora, la naturaleza de mis preocupaciones y el horror que me inspiraba aquel siniestro ser.

-Le ruego me disculpe, doctor Lanyon -replicó, ya de mejor talante-. Tiene usted mucha razón en lo que dice. Pero mi impaciencia se ha impuesto a mis modales. He venido a instancia de su colega, el doctor Henry Jekyll, con un encargo de considerable importancia, y según tengo entendido… -hizo una pausa, se llevó una mano a la garganta y constaté que, a pesar de su aparente calma, luchaba contra los primeros síntomas de un ataque e histeria-, según tengo entendido -continuó-, hay cierto cajón…

Al llegar a este punto me compadecí de la angustia de mi visitante y quizá también de mi curiosidad creciente.

-Ahí lo tiene, caballero -dije señalando el cajón que se hallaba en el suelo, detrás de una mesa, aún cubierto por la sábana. Se acercó a él de un salto. Luego se detuvo y se llevó una mano al corazón. Oí rechinar sus dientes por la acción convulsiva de su mandíbula y su rostro adquirió una expresión tan abyecta que temí tanto por su vida como por su razón.

-Cálmese usted -le dije alarmado.

Él me lanzó una sonrisa siniestra y, con la decisión que es fruto de la desesperación, apartó la sábana. A la vista del contenido del cajón, articuló un sollozo de tan inmenso alivio que quedé petrificado en el asiento. Un segundo después, con la voz ya serenada, me preguntó:

-¿Tiene usted un vaso graduado?

Me levanté de mi asiento haciendo un ligero esfuerzo y le entregué lo que me pedía. Él me dio las gracias con una horrible sonrisa y midió unas gotas de la tintura rojiza y añadió una pizca de los polvos. La mixtura, que en un comienzo tenía un tinte rojizo, comenzó a oscurecerse conforme los cristales se deshacían, a burbujear audiblemente y a arrojar pequeñas nubes de vapor. De pronto, en un instante, la ebullición cesó y la mezcla adquirió un color púrpura oscuro que poco a poco fue convirtiéndose en verde acuoso. El visitante, que había contemplado todas estas metamorfosis con gesto complacido, sonrió, dejó el vaso sobre la mesa, se volvió hacia mí y me miró con aire de curiosidad.

-Y ahora -dijo-, acabemos con este asunto. ¿Quiere usted ser razonable? ¿Está dispuesto a aprender de los demás? ¿Será capaz de aguantar que yo coja este vaso en mi mano y me vaya de su casa sin más explicaciones? ¿O es la curiosidad que siente demasiado para usted? Piénselo bien antes de contestarme, porque haré exactamente lo que usted me diga. Si decide que me vaya, quedará usted como estaba, ni más rico ni más sabio, a menos que hacer un favor a un amigo en peligro de muerte aumente las riquezas del espíritu. Pero si se decide por lo contrario, ante usted se abrirán nuevos horizontes de conocimiento y nuevos caminos hacia la fama y el poder. Aquí, en esta misma habitación, en este mismo instante, ante sus ojos, verá un prodigio que haría tambalearse al mismísimo Satán.

-Caballero -le dije, aparentando una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir-, no entiendo esos enigmas y quizá no le sorprenda si afirmo que lo que dice no despierta en mí gran credulidad. Pero ya he llegado demasiado lejos en el camino de esta aventura inexplicable para detenerme antes de ver el final.

-Muy bien -replicó el visitante-. Lanyon, recuerda tu juramento. Lo que vas a ver debe quedar bajo el secreto de nuestra profesión. Y ahora, tú que durante tanto tiempo has mantenido las opiniones más estrechas de miras, tú que has negado a la medicina la virtud de lo trascendental, tú que te has reído de los que te superaban en saber, ¡fíjate bien!

Y diciendo esto puso el brebaje en sus labios y lo apuró de un trago. Lanzó un grito desgarrador, giró sobre sí mismo, dio un traspié, se aferró a la mesa y allí quedó mirando fijamente al vacío, con los ojos inyectados en sangre y respirando entrecortadamente. Y mientras le miraba, me pareció que empezaba a operarse en él una transformación. Ante mi mirada atónita tuvo lugar entonces una brusca mutación: su rostro comenzó a hincharse, ennegreció, y sus rasgos parecieron derretirse y alterarse. Un momento después yo me levantaba de un salto y me apoyaba en la pared con un brazo alzado a modo de escudo, aterrorizado ante semejante prodigio y con la mente hundida en el terror.

-¡Dios mío! ¡Dios mío! -repetí una y mil veces, porque allí, ante mis ojos, pálido y tembloroso, al borde del desmayo y tanteando el aire con las manos como un hombre resucitado de la tumba, estaba Henry Jekyll.

Lo que me dijo durante la hora siguiente es imposible consignarlo por escrito. Vi lo que vi, oí lo que oí, y mi espíritu se estremeció ante ello; sin embargo, ahora que tal visión ha desaparecido, me pregunto a mí mismo si creo en ello y no sé qué contestar.

Mi vida se ha conmovido hasta los cimientos, el sueño me ha abandonado y el terror me acompaña a todas las horas del día y de la noche. Creo que mi fin se acerca y, sin embargo, moriré incrédulo. En cuanto a la ruindad moral, al envilecimiento que ese hombre me reveló aun con lágrimas de penitente en los ojos, no puedo pensar en ello sin estremecerme de horror”.

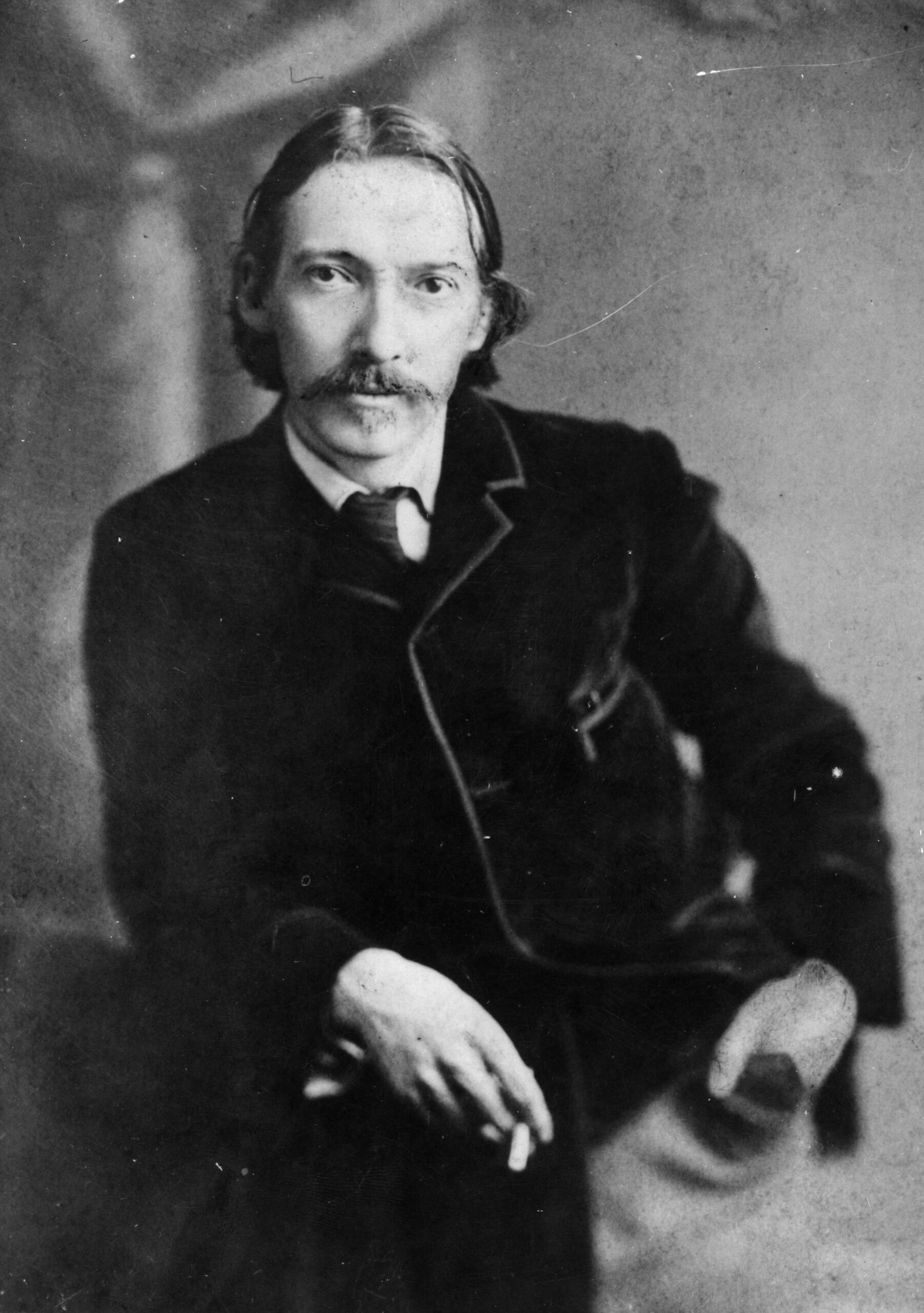

Extracto de la novela “El Extraño Caso Del Doctor Jekyll y El Señor Hyde” (1886)